Научный рецензируемый медицинский журнал «Антибиотики и Химиотерапия» издаётся с 1956 г. В журнале публикуются работы по поиску и созданию новых антибиотиков, результаты их экспериментального и клинического изучения; обсуждаются новейшие тенденции в области антибиотикопрофилактики и терапии бактериальных и вирусных инфекций; новые схемы; стандарты применения антибиотиков и синтетических химиотерапевтических средств; формуляры антибактериальных препаратов для учреждений практического здравоохранения; публикуется информация о проводимых в нашей стране и за рубежом конгрессах, съездах, конференциях и симпозиумах по проблемам антибиотиков и химиотерапии; школах для врачей по микробиологической диагностике и антибактериальной терапии инфекций, клинической фармакологии антибиотиков.

В журнале печатается информация о новых книгах, монографиях, даются рецензии, приводятся публикации рефератов статей из зарубежных журналов.

Журнал включён в Единый государственный перечень научных изданий (ЕГПНИ) — «Белый список» уровень 1 — перечень научных периодических изданий, созданный в целях оценки публикационной активности при публикации основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней и/или результатов научно-исследовательских работ, учитываемых при оценке результативности деятельности научных, образовательных организаций высшего образования, научных сотрудников и профессорско-преподавательского состава.

Журнал зарегистрирован в Комитете РФ по печати регистрационное свидетельство № 0110694 от 25 мая 1993 г.

Текущий выпуск

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАКТИКА

В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ОБЗОРЫ

Новости

2025-12-12

Рецензия на книгу «Руководство по этике научных исследований» / под общей ред. А.Л. Хохлова. — М.: Изд-во ОКИ, 2026. — 764 с.

| Выход фундаментального «Руководства по этике научных исследований» под редакцией академика РАН А.Л. Хохлова — событие, выходящее далеко за рамки теоретической биоэтики. Для профессионального сообщества, представленного читателями журнала «Антибиотики и химиотерапия» — исследователей, клинических фармакологов, микробиологов и врачей-инфекционистов, — это издание приобретает характер насущного практического инструментария. |

2025-09-23

ПРОГРАММА VI конференции с международным участием: «Реальная клиническая практика. Возможное и реальное», Москва, 25 сентября 2025 года

| КОЛЛЕГИ, уже 25 сентября 2025 года в 9.00. начнется VI конференция с международным участием: «Реальная клиническая практика. Возможное и реальное». |

2025-09-13

Журнал "Антибиотики и Химиотерапия" включён в "Белый список" российских журналов

09.09.2025 г. утверждена российская часть Единого государственного перечня научных изданий (ЕГПНИ) — «Белого списка» — это перечень научных периодических изданий, созданный в целях оценки публикационной активности при публикации основных научных результатов диссертаций на соискание учёных степеней и/или результатов научно-исследовательских работ, учитываемых при оценке результативности деятельности научных, образовательных организаций высшего образования, научных сотрудников и профессорско-преподавательского состава.

2025-08-31

Обработка персональных данных

С 1 сентября 2025 года вступают в силу поправки в ч. 1 ст. 9 Закона № 152-ФЗ, которыми вводится новое требование к согласию на обработку персональных данных. Согласие должно быть оформлено отдельно от информационных и (или) иных документов, которые подписывает субъект персональных данных (Федеральный закон от 24 июня 2025 года №156-ФЗ).

Таким образом, редакция журнала "Антибиотики и Химиотерапия" должна получить отдельно от каждого автора подписанное заявление, в котором даётся согласие на:

- получение и обработку персональных данных

- обработку персональных данных, подлежащих распространению

- хранение персональных данных

- трансграничную передачу персональных данных (DOAJ, Crossref, Scopus, WoS и т.п.)

При отправке статьи в журнал в дополнительные файлы необходимо будет загрузить подписанные заявления от всех авторов в форматах .pdf или .jpeg.

Заявление можно скачать здесь: СКАЧАТЬ БЛАНК СОГЛАСИЯ

Дополнительные файлы загружаются ответственным автором через личный кабинет при подаче статьи:

Ориг. файл | 0000-10112-1-SM.docx 31.08.2025 |

Доп. файлы | Нет |

Прислал | Дмитрий Юрьевич Белоусов |

2025-08-22

Фармацевтическая отрасль 4.0. Цифровая трансформация

| Вышла в свет монография "Фармацевтическая отрасль 4.0. Цифровая трансформация" под общей редакцией Хохлова А.Л., Пятигорской Н.В.

|

2025-08-15

III Научно-практическая конференция «Уральские вершины. Респираторные инфекции 2025»

2025-08-05

Юбилейный XХ международный научный конгресс «Рациональная фармакотерапия», 16-18 октября 2025 года

| Приглашаем Вас принять участие в конгрессе «Рациональная фармакотерапия» - ежегодного форуме, главной целью которого является формирование клинико-фармакологического мышления у практикующих врачей различных специальностей.

|

2025-05-05

III Российский конгресс «Безопасность фармакотерапии 360°: Noli nocere!» — площадка для обсуждения актуальных вопросов лекарственной безопасности

| РМАНПО приглашает к участию в III Российском конгрессе «Безопасность фармакотерапии 360°: Noli nocere!» с международным участием! |

2025-04-14

24-25 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге состоится XII Всероссийская конференция с международным участием «Актуальные вопросы доклинических и клинических исследований лекарственных средств и клинических испытаний медицинских изделий».

| Формат проведения конференции: очный с онлайн трансляцией. Место проведения конференции: ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, ул. Льва Толстого д. 6-8, корпус №4, 1 этаж, конгресс-центр. Открытие конференции: 24 апреля 2025 года в 09.00 |

2025-04-02

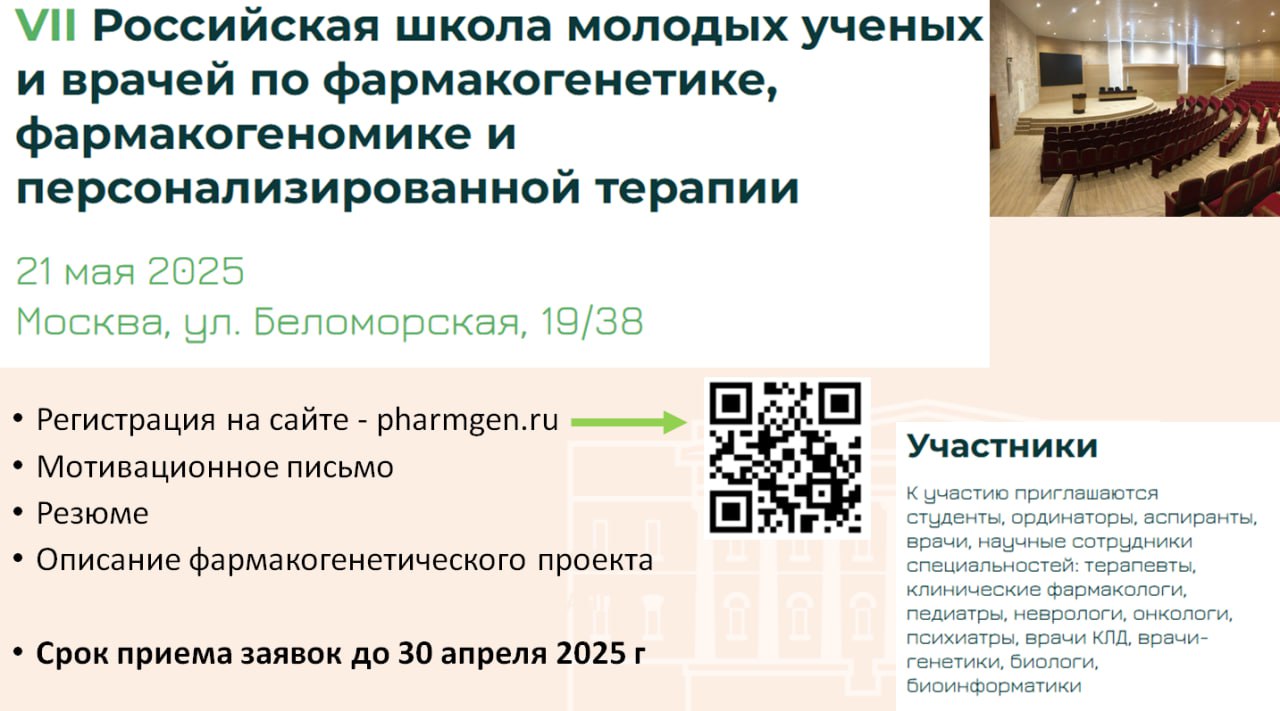

VII Школа молодых учёных и врачей по фармакогенетике, фармакогеномике и персонализированной терапии (21 мая 2025 г.)

| Дорогие коллеги! Приглашаем Вас и Ваших учеников на нашу традиционную и уже VII Школу молодых учёных и врачей по фармакогенетике, фармакогеномике и персонализированной терапии, которая состоится 21 мая 2025 года в рамках Конгресса "Безопасность фармакотерапии 360 градусов: Noli nocere. |

| Еще новости... |